Réalisation pilote à Salon-de-Provence

Ici, l’hôpital vient au-devant des blessés Par Maurice Colinon

25 mars 2015

Extrait de Sélection du Reader’s Digest n°1197 (1968)

Un coup de frein strident, un bruit de tôle qui s’écrase et se déchire, puis le silence… C’est l’aspect tragiquement banal d’un de ces accidents qui, par milliers, assombrissent les week-ends sur toutes les routes de France.

Par chance, celui-ci a eu des témoins. Un, deux automobiles s’arrêtent près d’une Citroën renversée dans le fossé et à demi encastrée dans un arbre. Et les « secours » s’improvisent.

– Le malheureux ! Il est évanoui. Il faut téléphoner tout de suite…

– Où trouver une cabine ? Vous connaissez le pays ?

– Je vais jusqu’au prochain village. Je ramènerai le docteur.

Mais le médecin est en tournée, comme chaque matin. Sa femme promet de l’envoyer dès qu’il rentrera. En attendant, près du lieu de l’accident, d’autres voitures se sont arrêtées. Un volontaire part alerter la gendarmerie. Un autre s’insurge contre le temps perdu et propose d’emmener le blessé à l’hôpital dans sa propre voiture. On discute, on s’affole un peu.

– Il faut tout de même faire quelque chose. On ne peut pas le laisser comme ça…

Trois hommes décidés entreprennent, non sans mal, de sortir l’accidenté de la voiture, et l’allongent sur le bord de la route. L’homme est conscient et paraît avoir des difficultés à respirer. À sa jambe, une vilaine plaie saigne abondamment. Quelqu’un sacrifie son foulard pour lui faire un garrot serré. Les gendarmes arrivent enfin et canalisent les voitures. On attend le médecin. Par chance, trois quarts d’heure après l’appel, il est repassé chez lui. Le voici. Mais il secoue la tête :

– Fracture ouverte, pouls imperceptible. Sans appareil à oxygène ni plasma, je ne peux rien faire pour lui. Il faut l’emmener à l’hôpital de S. Je vais appeler l’ambulance.

Il repart. Une heure et demie s’est écoulée quand l’ambulance emmène le blessé. À l’hôpital, non prévenu, on perd encore une demi-heure à faire venir le chirurgien et l’anesthésiste réanimateur : avant qu’ils aient pu opérer, l’homme est mort… Un cas exceptionnel ? Au contraire. Imaginez ce qui se passe quand l’accident fait trois ou quatre blessés, qu’il se produit sur une route peu fréquentée, voire au milieu de la nuit… En pleine campagne, l’accidenté est laissé à l’initiative du passant compatissant, mais dangereusement maladroit. Trois fois sur dix, le transport à l’hôpital et le fait d’un automobiliste complaisant, avec toutes les chances d’aggraver l’état du blessé. Dans 70 % des cas, les premiers soins sont inexistants.

Au point de vue médical, la route française fut longtemps un désert.

Alors que la moindre petite ville dispose, pour combattre dix incendies par an, de pompiers expérimentés et d’un puissant matériel, rien n’est prévu pour les drames de la route, qui sont cent fois plus nombreux et plus meurtrier.

Cette situation, voici comment la décrit le chirurgien-chef d’un hôpital de province :

– En été, 60 % de nos lits sont occupés par des blessés de la route. Ceux-ci nous sont arrivés pendant des années dans des conditions inimaginables, et après quels circuits ! Ils sont passés entre les mains du pharmacien, puis d’un médecin de campagne, qui a fait une piqûre dont nous ignorons la nature. Nous les hospitalisons trois heures après le choc, sans savoir ce qu’on leur a fait. Or, c’est la première heure qui est capitale pour la survie d’un blessé.

C’est ce qu’a compris, avant tout le monde, un jeune chirurgien provençal, le professeur Paul Bourret. Nous sommes allés le voir.

Une heure pour sauver ou laisser mourir un grand blessé

Grand, mince, avenant, le docteur Bourret n’a pas cinquante ans. Il en avait vingt-six quand, à la Libération, tout nouveau professeur d’anatomie, il vint s’installer à Salon-de-Provence. À cette époque, les blessés de la route ne posent guère de problèmes aux médecins. La situation évolua, mais si graduellement qu’il fallut au corps médical un quart de siècle pour en prendre conscience.

– Dans les grands hôpitaux, dit le professeur Bourret, là où sont les grands patrons et où se forment les étudiants, les accidentés sont noyés dans la masse des opérés. Et, comme les services d’urgence sont rotatifs, chacun n’en voit finalement que très peu. On peut dire que, jusqu’à une date récente, cinquante à soixante mille blessés graves étaient, chaque année, pratiquement délaissés.

Paul Bourret avait dirigé, en 1944, une ambulance chirurgicale mobile de la Défense passive. Il avait suivi les efforts prodigieux déployés par les Américains, à grand renfort de médecins volants et d’hélicoptères, pour aller soigner les blessés sur les champs de bataille. Une idée l’obsédait : ce qu’on faisait dans des conditions aussi difficiles que la guerre, ne pourrait-on le réaliser sur les routes du temps de paix ?

Seul, à cette époque, le professeur Arnaud, de Marseille, s’intéressait au problème. La « vieille école » prédominait, qui affirmait qu’un traumatisé devait d’abord être conduit à l’hôpital. L’idée qu’il eut besoin de soins immédiats, fût-ce sur le bord de la route, contredisait trop d’habitudes acquises.

– Et pourtant dit le Dr Bourret, un grand nombre de décès surviennent dans l’heure qui suit l’accident, par arrêt de la respiration ou de la circulation. C’est ce qu’on appelait les « chocs irréversibles ». Or il n’existe pas de chocs irréversibles ; il n’existe que des chocs non traités !

Ce qu’il importe de comprendre, c’est qu’un blessé de la route n’est pas un « cas » médical comme les autres. Il porte, certes, des blessures visibles. Mais presque toujours s’y ajoutent des lésions cachées, qui vont décider de sa vie ou de sa mort. L’arrêt brutal d’un corps humain lancé à cent à l’heure provoque de terribles dégâts internes. Sous l’effet de la décélération, les ligaments et les vaisseaux du cerveau, du foie et des autres organes cèdent.

Tout le monde connaît la gravité des hémorragies internes. Sait-on qu’un homme peut perdre les deux tiers de son sang, qui se répand à l’intérieur des tissus, sans qu’une goutte en apparaisse à l’extérieur ? Le cerveau, le foie, les reins se vident d’autant plus invisiblement que la tension ne s’effondre que tardivement. Ce danger, à lui seul, justifie l’intervention rapide d’un médecin, capable d’opérer une perfusion sur les lieux mêmes de l’accident.

Mais il y a plus encore. En cas d’hémorragie grave, le sang ne transporte plus l’oxygène à travers le corps. Le blessé mourra si on ne rétablit pas très vite en rythme respiratoire normal. En outre, selon les statistiques, 75 % des accidentés de la route présentent des traumatismes crâniens. Les centres nerveux, lésés, entraînent eux aussi des troubles respiratoires. Fréquentes sont enfin les lésions du thorax, qui empêchent le poumon de fonctionner. Et seul un médecin peut établir une respiration artificielle, en introduisant un tube dans la trachée du patient. C’est la première heure qui est capitale pour la survie d’un blessé. Cette vérité exigeante est à la base de la décision du professeur Bourret : créer et une « antenne de réanimation » mobile, dotée de tout l’équipement voulu, et capable d’amener le médecin sur les lieux mêmes de l’accident. Faire vite, gagner du temps : ces mots s’écrivent en exergue de cette réalisation remarquable. Les actes s’enchaînent, rapides, précis, parfaitement coordonnés, depuis la centralisation des appels, par la gendarmerie, jusqu’au transport à l’hôpital.

C’était plus d’arguments qu’il n’en fallait pour un homme aussi décidé que le professeur Bourret. Il résolut de créer une « antenne de réanimation » mobile, dotée de tout le matériel nécessaire, et capable d’amener le médecin sur les lieux mêmes de l’accident.

Un bilan éloquent : 5 000 sauvetages en dix ans

Si l’idée était simple, sa réalisation s’avéra difficile. L’initiative du jeune chirurgien n’avait pas de précédent. Les objections s’élevèrent de partout. L’hôpital n’avait, en principe, aucun droit d’intervenir en dehors de ses propres murs. Si un accident se survenait à l’équipe de secours, qui serait tenu pour responsable ? Et puis, dans cette intervention automatique, que devenait le sacro-saint principe du « libre choix » des malades ? N’était-ce pas faire aux ambulances et aux cliniques privées une sorte de concurrence déloyale ?

Sensible à toutes les critiques, le Dr Bourret les étudia et les vainquit l’une après l’autre. Il rappela que l’hôpital se déplaçait déjà quand il s’agissait de sauver un prématuré. Il expliqua que, une fois le moment critique passé, les blessés pourraient parfaitement continuer à se faire soigner dans la clinique de leur choix.

Il trouva un allié déterminé en la personne de M. Haas-Picard, préfet des Bouches-du-Rhône, qui adopta le projet et le fit sien. Salon-de-Provence était, en effet un secteur-test : l’un des plus meurtriers de France. Le conseil général, la ville de Salon, la sécurité sociale accordèrent des subventions. La prévention routière offrit le premier véhicule. Et, en août 1957, l’antenne mobile de réanimation effectuait sa première sortie. Que ce fût une initiative nécessaire, dix années d’expérience l’ont éloquemment prouvé. Pendant ce laps de temps, l’équipe d’urgence a effectué plus de 2 500 sorties et a ramené 5 260 blessés. Dans une seule journée, en juillet dernier, il est intervenu six fois, dont cinq durant la nuit.

– Qu’il tombe un peu de pluie le samedi, m’a dit l’interne de garde, et nous sommes sûrs de ne pas chômer…

– À quelle distance vous déplacez-vous ?

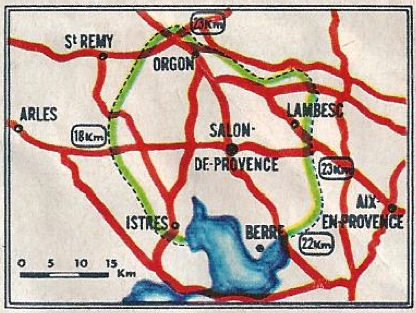

– L’ambulance doit atteindre le blessé en moins de 30 minutes. Compte tenu des difficultés d’accès de certains points, le rayon d’action de l’antenne de ne dépasse pas 25 km environ. Cela nous met à mi-chemin de chacune des grandes villes qui entourent Salon : Marseille, Avignon, Arles et Aix. Si elles avaient la même organisation que la nôtre, tout le département serait couvert. Mais, à ce jour, seule Aix a imité notre exemple.

Faire vite, telle est la raison d’être du système. Et tout est mis en œuvre pour gagner de précieuses minutes, dont chacune peut signifier une vie sauvée. C’est la gendarmerie qui centralise les appels au secours. Aussitôt, elle alerte la caserne des pompiers où se trouve l’ambulance et son chauffeur, lequel est obligatoirement un secouriste expérimenté.

Tandis que le véhicule démarre, l’interne de service, averti par ligne directe, va l’attendre à la porte de l’hôpital.

Il ne s’écoule pas plus de cinq minutes entre le premier appel et le moment où les secours se mettent en route. Moins d’une demi-heure après la découverte de l’accident, médecin et secouristes sont à pied d’œuvre.

En raison même de cette rapidité d’intervention, c’est généralement l’équipe de secours qui va dégager les victimes bloquées dans leur voiture. Heureusement, car seul un médecin peut évaluer la gravité des lésions. Parfois même, en dépit d’un état de mort apparente, il tentera une « ressuscitation » et la réussira.

Puis, aidé du secouriste et des témoins, il extraira le blessé, avec d’infinies précautions, car la moindre fausse manœuvre pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le blessé, déposé sur un brancard, est hissé dans l’ambulance. Détail important : le brancard est « standardisé » avec ceux de l’hôpital, ce qui évite à l’accidenté un nouveau transbordement à l’arrivée.

Le véhicule, pourvu d’un avertisseur deux-tons, a priorité absolue sur les routes. Mais il n’aura pas besoin de forcer sa vitesse, au risque d’éprouver le blessé, puisque celui-ci sera déjà pansé, soigné, ranimé durant le trajet. De son côté, l’hôpital est prêt à le recevoir. Dans l’ambulance même, un poste émetteur-récepteur a permis d’établir la liaison et de mettre en place l’équipe chirurgicale qui pourra intervenir dès l’arrivée du blessé.

Pour faire face aux urgences, le centre hospitalier doit disposer de deux chirurgiens et de deux anesthésistes-réanimateurs. Il doit également doubler ses internes de garde. À ce prix seulement, une intervention pourra être pratiquée à toute heure du jour et de la nuit.

Il lui faut aussi trois salles d’opération, une salle de radioscopie d’urgence, plusieurs salles de réanimation et son propre centre de transfusion sanguine. Tout cela ne coûte-t-il pas extrêmement cher ? Le Dr Bourret m’a montré son budget. Compte tenu des subventions reçues, l’incidence de l’antenne mobile sur le prix de la journée de chirurgie et de 57 centimes… On s’étonne, dans ces conditions, que, depuis dix années que se développe l’expérience de Salon-de-Provence, très peu d’autres villes – une dizaine – aient monté à leur tour à cette « opération survie ». Les 12 000 morts, les 275 000 blessés qui jalonnent chaque année les routes françaises laissent-ils les pouvoirs publics à ce point indifférents ?

Bientôt deux cents services d’urgence sillonneront toute la France.

C’est une constatation banale : les idées les plus simples sont souvent celles qui rencontrent le plus de réticences. Et le public lui-même ne se rend pas toujours compte du rôle irremplaçable des antennes mobiles de réanimation.

– Au bord de la route, m’a confié un interne de l’hôpital de Salon, notre tâche est souvent difficile. Nous sommes forcés d’agir en public, avec des dizaines de témoins agglutinés autour de nous. Avant de prendre une décision dont dépend peut-être la survie d’un traumatisé, nous l’examinons à fond. Il y a toujours des gens pour s’indigner : « mais c’est une honte ! Qu’est-ce qu’ils attendent pour l’emmener ? »…

L’autre interne de garde confirme :

– Je vous assure qu’il nous faut un certain sang-froid. Une de nos camarades a été si affectée par ces critiques qu’elle n’a pas pu rester à Salon.

Et tous deux de conclure :

– Il y a toute une éducation du public à faire. Espérons que votre article y contribuera.

Dans le monde médical, on a admis le principe : « c’est le médecin qui doit aller vers le blessé, et non l’inverse. » Mais on fait encore diverses objections. La plus sérieuse et le manque d’anesthésistes.

À quoi le professeur Bourret répond :

– Il y a en France, cent cinquante hôpitaux qui disposent d’ores et déjà du personnel nécessaire, ou qui peuvent l’obtenir à bref délai. On commence par équiper ceux-là, et les trois quarts du pays seront couverts. D’ailleurs, à qui fera-t-on croire qu’il est impossible de former trois cents anesthésistes, alors qu’il y a chaque année vingt-cinq mille inscriptions en médecine ? Ce peut être, au contraire, un poste intéressant pour un médecin en fin de stage, ou en début de carrière ; voire pour ceux qui effectuent leur service militaire.

À la vérité, quand la vie de milliers de personnes est en jeu, aucune difficulté n’est insurmontable. Le gouvernement l’a compris. Une loi de décembre 1965 oblige tous les hôpitaux à organiser un service d’urgence, avec ambulance disponible de jour et de nuit. Ce n’est pas encore la généralisation des « antennes de réanimation », mais nous sommes sur la bonne voie.

Bientôt, sans doute, il n’y aura plus une route de France où les secours ne puissent arriver assez vite pour que la mort recule. Et l’on s’indignera qu’il ait fallu attendre si longtemps !

– Ce n’est pas un problème financier, insiste le Dr Paul Bourret. Pour organiser une antenne de réanimation comme celle de Salon, il suffit de vingt à trente mille francs. Et, pour la faire fonctionner une année, guère davantage. Or il faudrait, pour couvrir l’ensemble du pays, deux cent six antennes. Que représentent ces quelque cinq millions de francs, à côté des quatre milliards que coûtent chaque année les dommages corporels dus aux accidents ?

Ce que cela représente ? Moins de cinquante centimes par automobile, à peu près dix centimes par Français ! Voilà pourquoi je suis sûr que la sagesse triomphera. Par ce que dans une petite ville provençale, depuis dix ans, un homme, une équipe, toute une cité n’auront pas cessé de payer d’exemple.

M. C.

Photos Alain Massin.

En cas d’accident, que faire ?

– Avertir immédiatement la gendarmerie, en précisant le nombre de blessés et leur état de gravité apparente.

– Ne jamais toucher un blessé ni lui donner à boire.

– Ne pas lui soulever la tête.

– S’il étouffe, lui tourner simplement la tête sur le côté ; dénouer son col, sa cravate, sa ceinture et tout ce qui le serre.

– Le couvrir d’une couverture chaude.

– Si une plaie saigne abondamment, ne pas poser de garrot, mais la comprimer fortement avec un foulard ou un mouchoir.

Attention !

Une loi de juillet 1967 vous interdit de prendre l’initiative d’un transport de fortune. Si l’état du blessé s’en trouvait aggravé, vous en seriez tenu responsable.

Secourisme.net est une ressource mise à votre disposition totalement gratuitement. L'écriture des articles, la fourniture de données et l'édition sont réalisés de manière bénévole par des volontaires depuis l'an 2000. Les frais récurrents d'hébergement sont pris en charge personnellement par le propriétaire du nom de domaine. La seule source de financement du site qui permet de couvrir une partie des frais est l'affiliation Amazon. Si vous voulez soutenir le site et que vous êtes client·e d'Amazon, faites vos achats habituels en utilisant ce lien : https://amzn.to/3rK3zxk. Cela ne vous coutera pas plus cher, mais contribuera financièrement à nous soutenir !